まちづくりの視点を取り入れ、コミュニティの新たな繋がりを創出する。

CONTENTS

SCROLL

ウォーカブル推進に欠かせない人間の特性 ―第1回:まちを感じる人間の本質編-

新しいまちづくりのトレンドである「ウォーカブルなまち」。歩く人を中心に据えた、「人間」からスタートするまちづくりを意味します。

日本でも各自治体で取り組みが進むウォーカブルなまちづくり。今回の記事では、大学でまちづくりを学ぶトガルインターン生がその基礎知識とポイントを2回に分けて解説していきます。

1回目のテーマは「まちを歩くことに関わる人間の本質」。ウォーカブルなまちづくりに欠かせない「歩く」という行為を理解するために、人間の基本的な感覚を紹介します。

この記事は、名古屋でウォーカブルなまちづくりを行っているトガルがお伝えします。

01

新たなまちづくりの指針「ウォーカブルなまち」

まずはウォーカブルなまちづくりの基本知識、そしてその背景を解説します。

「ウォーカブルなまち」とは?

「ウォーカブルなまち」とは、街路空間を車中心から「人中心」の空間に転換し、多様な人々の交流の場を形成することで、都市の魅力を向上させる取り組みです。まちづくりのグローバルトレンドとして、世界中で取り組みが進められています。

その背景にあるのが、従来のまちづくりに伴う世界的な課題です。20世紀頃までのまちづくりは近代合理主義のもと進められ、人間的スケールが見落とされてきました。その結果として都市空間が果たすべき「人々の出会いの場」という本来の役割が弱体化し、まちの活力の低下につながっています。

つまり「ウォーカブルなまち」とは、人間起点に回帰する、持続可能性なまちづくりの姿であるといえます。

日本における「ウォーカブルなまち」の潮流

日本でも昨今、少子高齢化や人口減少によるまちの活力低下が全国的に懸念されています。そうした状況を踏まえ、令和2年6月3日に「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」が制定(令和2年9月7日一部施行)されました。同法律には、市町村による「居心地が良く歩きたくなるまち」、つまりウォーカブルなまちづくりを促進する内容が盛り込まれています。

ウォーカブルなまちづくりに取り組む「ウォーカブル推進都市」も、法改正当時の207自治体から386自治体(2025年2月現在)と大幅に増加。名古屋市もウォーカブル推進都市として、ウォーカブルなまちの戦略を立て、整備を進めています。

「ウォーカブルなまち」が目指すもの

ウォーカブルなまちの本質は「地域の活性化」です。車だと通り過ぎるだけになってしまう場所にも、歩いて移動することで出会いや交流が生まれます。それによって経済効果はもちろん、人と人との交流からイノベーションが創出されることも期待されます。

また自動車事故の減少などの安全性の向上も、まちの魅力向上において重要なポイント。さらに身体活動が増えることによる健康増進への効果、排気ガス減少による環境負荷の軽減といった、健康・環境面の効能も、持続可能なまちづくり、国際競争力の向上の上で重要です。

02

人間の「知覚」「心理」から紐解くウォーカブルなまちづくりのポイント

人は誰しも自らの身体を使って歩き、感覚器官によって外の世界を捉え、それに対して心理的に快適か不快か、安全か不安かを感じています。

ここからは、そんな人間の「知覚」「心理」の両面から、快適で安全な歩きたくなるまちのポイントを解説していきます。

まちを捉える、人間の「知覚」

五感とスピードとの関係

人間は知覚(五感「視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚」)によってまちを捉えています。これは車に乗っていても、歩いていても同様です。ただし明確に違うのが、移動スピードです。

人間の処理できる情報量は、移動スピードによって異なります。ヤン・ゲール著『人間の街』では、スピードと知覚の関係性について以下のような記述があります。

時速4~5キロの普通の速さで歩いているとき、私たちは前方で何が起こっているのか見分け、どこに足を踏みだせばよいのか判断する時間を持つことができる。時速5キロの建築は、豊かな知覚的印象に基づいている。空間は小さく、建物どうしが寄り添っており、ディテール、人びとの表情や動きが一体になって豊かで濃密な知覚体験を生みだしている。(中略)時速50キロ、80キロ、100キロの自動車を運転していると、細かなディテールを捉えたり人を見分けたりする機会が失われる。

引用:ヤン ゲール (著) 『人間の街: 公共空間のデザイン』 鹿島出版会

つまり人は歩いてまちを移動することで、車移動にはない知覚体験を得ているといえます。

五感と距離との関係

人間の知覚は、距離によっても収集できる情報が変わってきます。「嗅覚・触覚・味覚」は、「視覚・聴覚」に比べて近接情報の収集に適しており、その分情緒と結びついた知覚情報をもたらすとされています。特定の香りと結びついた記憶や感情が呼び起こされる「プルースト現象」もその一例です。

一方で「視覚・聴覚」は他の3つと比べて遠隔情報を得ることに適していますが、距離が近づくにつれて当然情報の密度が上がっていきます。エドワード・T・ホール著『かくれた次元』によると、動物や低木と人間を識別できるようになる距離が300~500m、そこからは近くなるにつれて個人の識別・感情、明瞭な会話といった密なコミュニケーションが可能になるといいます。

歩いて移動することは車移動よりもまちを近くで感じやすく、多くの知覚情報を得られることになるのです。

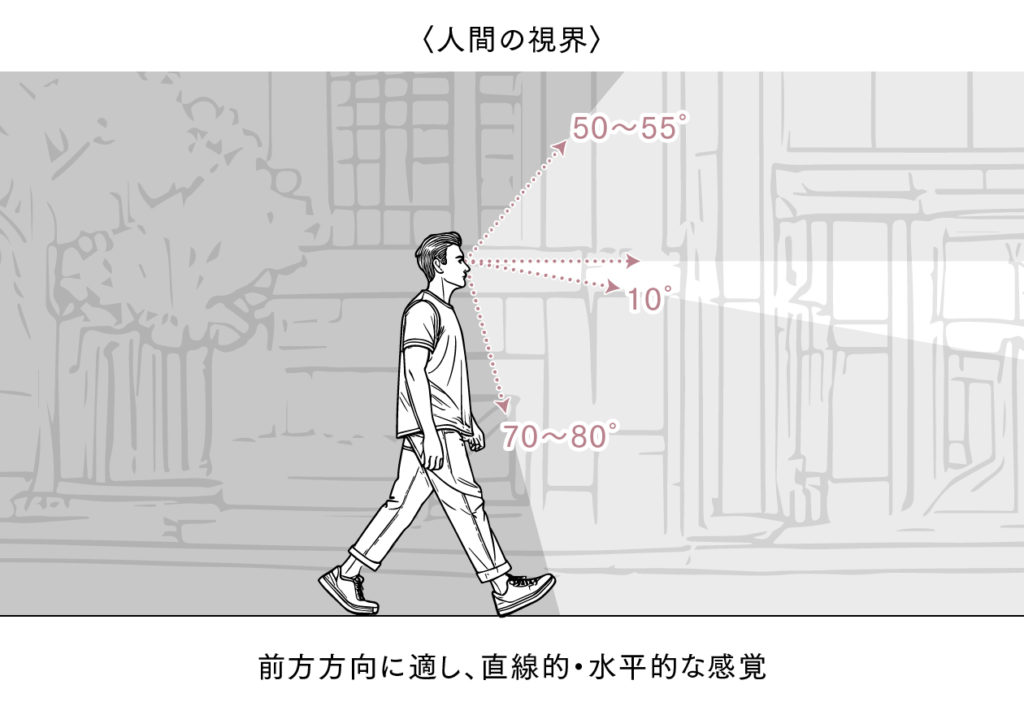

知覚の直線・水平性

知覚には人間の身体的特徴も関係します。人間の目、耳、鼻、腕はいずれも前方に向いており、基本的には前方の危険や好機を感知、対処することに適しているのです。

当然歩くときも、前方方向に直線的・水平的に進みます。移動しながら上方や下方、後ろの人、物、出来事を捉えるのは困難だという特徴があります。

人間の知覚に適したまちづくり

以上のことからわかるのが、人間は「歩く」という緩やかな移動を通じて、まちのさまざまな対象物から豊かな知覚体験を得ているということです。対象物とより近い距離で密にふれあえるからこそ、情緒と結びついた知覚体験ができるのです。オープンカフェやイベントなど、近くで匂いや音、人々の表情をとらえられるものがあると、まちを歩く体験がより豊かになるといえるでしょう。

一方で、直線・水平な知覚体験を踏まえたまちづくりも求められます。例えば小径・街路・並木道は、人間の移動機構に合わせた直線的運動のための空間です。また下・上といった知覚で捉えにくい場所からの障害物の除去などの安全性の担保も必要です。

まちを捉える人間の「心理」

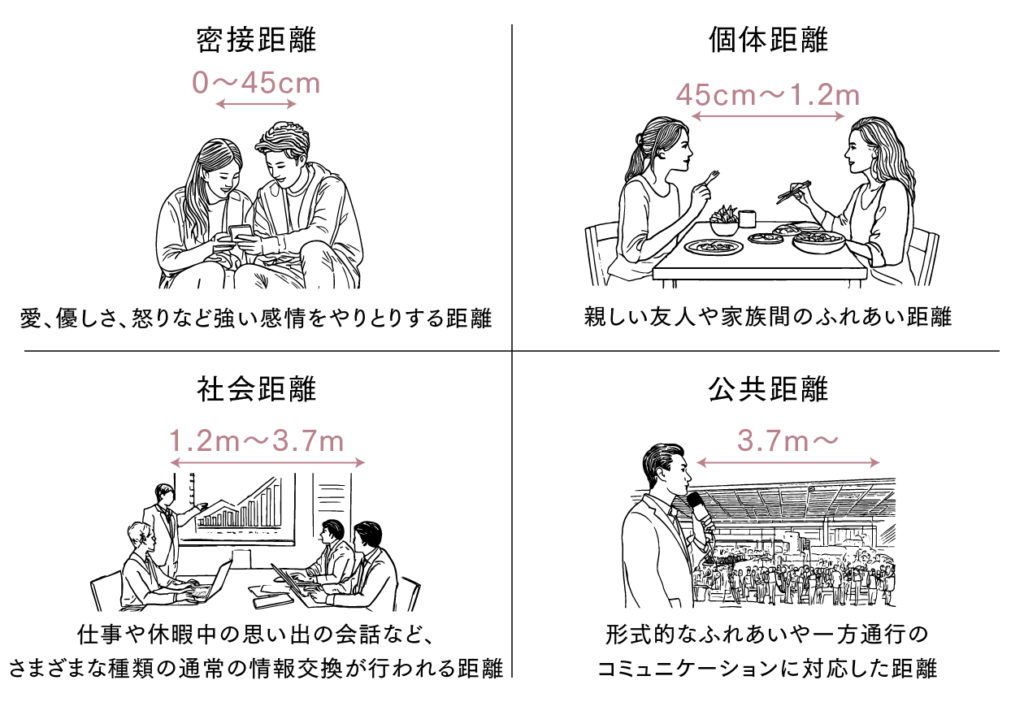

群れを好む本能と、適切なコミュニケーション距離

人間は群れの中で生き延びて進化してきた歴史から、人がいるところを本能的に好む傾向があります。人目があると安心し、人との交流によって自身の社会的居場所を確保しようとします。にぎわいのあるところにさらに人が集まるという、「人が人を呼ぶ」効果も、こうした「人の集まり」を好む人間ならではの特性に基づいています。

ただし、一概に多くの人が密集している場所にぎわいが生まれるというわけではありません。コミュニケーションには関係性や目的に応じて適切な距離が存在します。前述のエドワード・T・ホール著『かくれた次元』ではコミュニケーション距離を以下の4つと定義しています。

このコミュニケーション距離をまちなかに適用すると、例えば店舗における常連客同士や店員とのやり取りは個体距離、場合によっては密接距離で交わされることもあります。また知らない者同士が公園や広場に集うときには適切な距離感が求められますが、遠すぎず程よい距離感にいられることが空間全体の安心感・親密感につながることが想定されます。

このように、人が自然と集まりたくなるまちづくりに向けては、人間同士の適切なコミュニケーション距離の理解と尊重が不可欠です。

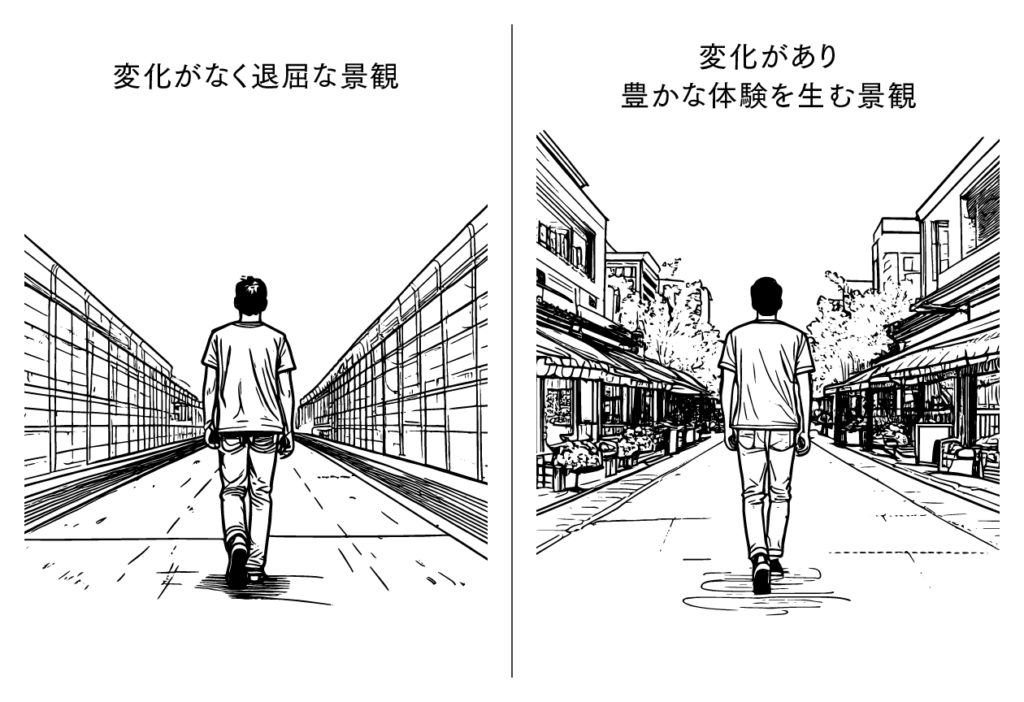

景観に変化を求める

歩くことは車移動と比べ、どうしても身体的負担や時間がかかるもの。それだけに、目的地に到着すること以外の付加価値が求められます。「歩いていて楽しい」と思えるようなまちの景観こそが、その付加価値といえます。

特に人間は、景観が変化しないことに不快、苦痛を感じる傾向があるのが特徴です。例えばコンクリートの壁とアスファルト道路の長い道を歩くことを想像してみるとわかりやすいでしょう。例えその先に楽しみにしていた目的地があったとしても、変化のない景観の中を延々と歩くと思うと気分が沈んでしまわないでしょうか。

まちや建物が大規模化したことにより、人間の捉えられる視界に対して、非常に広大な場所が生まれています。だからこそ歩くスピードや視野の広さ、身体の大きさに適した規模の空間づくりが求められます。それらを踏まえた空間規模の中では空間の質を高めやすくなり、移動中の体験も豊かになります。

道路の舗装などの「歩きやすさ」だけでなく歩く体験自体を豊かにするような、視覚的な変化を含む「楽しさ」を意識したまちづくりが重要です。

・20~30m景色が変わらないと歩く意欲を失う

・目的のない歩行は400~500mが限度

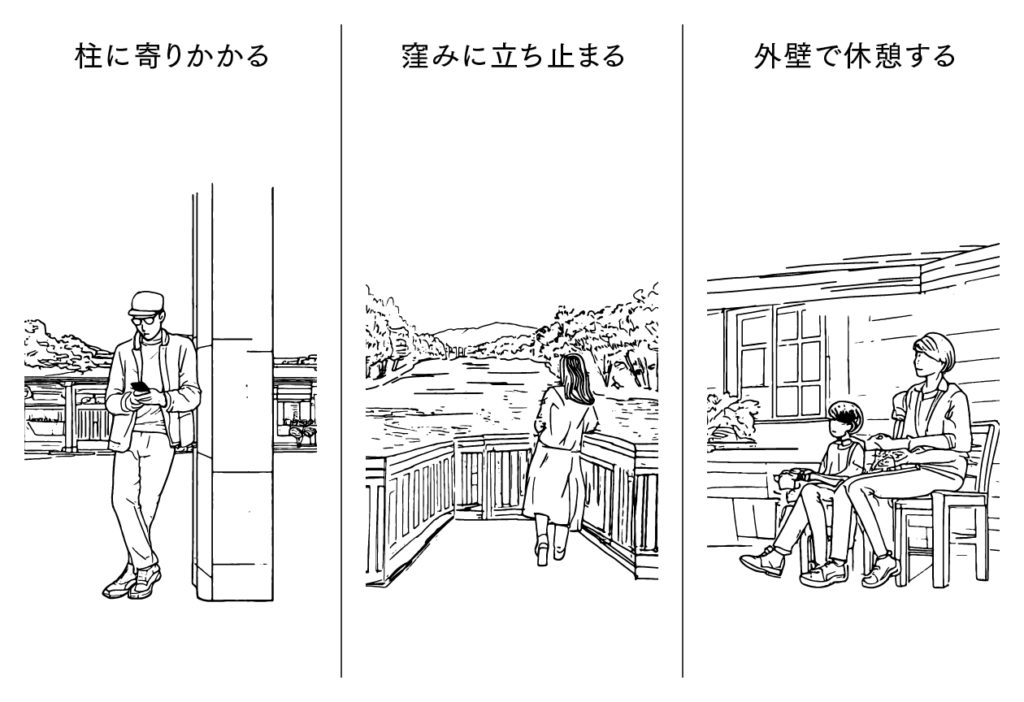

隅(滞留場所)を好む

「居心地が良く歩きたくなるまち」において重要なのが、人が立ち止まり、一息つける「滞留場所」です。ヤン・ゲール著『人間の街』でも「滞留できる広場は、通過と比べ30倍の活動を生む」とされているように、安心できる場所としても、活気を生む場所としても、「滞留」は重要な役割を果たします。

人間が好むのは、歩行者の流れを妨げずに滞留できる「隅」です。これは道の端や、外壁の凹みなどが該当します。身を預けることができ、背後が守られるという、物理的にも心理的にも安心できるスポットといえるでしょう。まちづくりにおいては「歩く」ことだけでなく、「留まる場所」も意識した空間づくりが重要です。

<まちづくりにか変わる記事はこちら>

ウォーカブル推進に欠かせない人間の特性―第2回:歩きたくなるまちを作る基本作法編― >

住民主体のまちづくりをデザインする、“コミュニティデザイン”の役割 >

ウォーカブル関連記事 >

まちづくり関連記事 >

<トガルTOPICS> 地域活性化関連記事 >

- 人間は水平面を移動するのに適した動物である

- 建物や人との距離によって、活用する五感が異なる

- 移動スピードによって、知覚体験が変化する

- 景色の変化や移動体験が豊かになると歩行意欲が増

- 人は滞留場所となる空間の縁や窪みとなっている場所が好き

今回はウォーカブルなまちの基本、そして人間の知覚・心理から見た「居心地や良く歩きたくなるまち」のポイントを紹介していきました。次回はそれらを踏まえ、好事例を交えながら「歩きたくなるまちづくり」に向けた基本作法を解説していきます。

名古屋で「地域活性化」ならトガル株式会社へ

まちづくりの視点を取り入れ、コミュニティの新たな繋がりを創出する。

企画・構成・編集:ぴょん/執筆:西村