まちづくりの視点を取り入れ、コミュニティの新たな繋がりを創出する。

CONTENTS

SCROLL

ウォーカブル推進に欠かせない人間の特性―第2回:歩きたくなるまちを作る基本作法編―

この記事は「ウォーカブルなまち」について解説する全2回の連載です。

第1回「まちを感じる人間の本質編」では「ウォーカブルなまち」とは何か、そしてまちづくりに関する人間の持つ知覚、心理を紐解いていきました。

第2回となる今回は「歩きたくなるまちを作る基本作法編」と題し、ウォーカブルなまちづくりのポイント、そして実践例をお伝えします。

この記事は、名古屋でウォーカブルなまちづくりを行っているトガルがお伝えします。

01

ウォーカブルなまちづくりのポイント

ポイント1:都市で生まれる「アクティビティ」からグランドビジョンを描く

人中心のウォーカブルなまちづくりを推進する上で、まずはまちで生まれる人のアクティビティ(活動)を理解することが大切です。国土交通省による『ストリートデザインガイドライン』によると、都市空間における活動は以下の3分類に分けられます。

①必要に迫られて行う「必要活動」

②余暇的な性格の「任意活動」

③コミュニケーションを含む「社会活動」

3つのうち、ウォーカブルなまちづくりの重要指針となるのが②「任意活動」、③「社会活動」です。①「必要活動」はすべての条件のもとで行われるものですが、娯楽や交流を目的とした②「任意活動」、③「社会活動」は居心地の良い空間でなければ生まれません。そのため人々の任意活動・社会活動を誘引する環境づくりがウォーカブルの鍵となるのです。

▼任意活動・社会活動の事例

(https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001403590.pdf)

ここで大切なのが、「どのようなアクティビティを生み出したいのか」を予め具体化した上でまちづくりのグランドビジョンを描くことです。漠然と「人々の交流が生まれるような公園をつくる」とするのではなく、そこで具体的にどのような交流が生まれるのか、それが利用者にとってどのような効果・メリットをもたらすかを、先進事例などから想定しておくことが重要です。

新市街地の計画は、必ず将来の活動パターンの予測と予知から始まる。既成市街地では、実際に存在している街のアクティビティを調査することが出発点であり、次にこの情報を用いて、街のアクティビティのどの部分をどのように強化すべきかを考えて計画を立てる。

引用:(ヤン ゲール(著) 北原理雄(訳)-人間の街 公共空間のデザイン-鹿島出版会-2014)

アクティビティを予測することで、望ましい歩行者・自転車の動線や空間利用の実現につながります。また生活者による意図しない活動を抑制することにもつながるため、秩序の保持も期待できるでしょう。

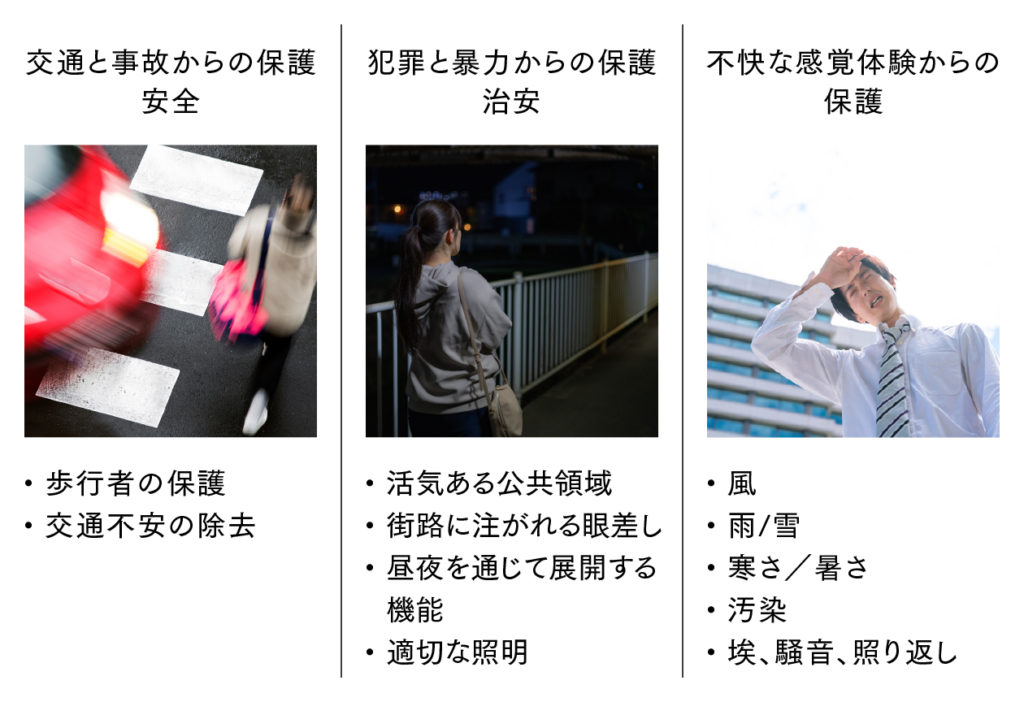

ポイント2:不安・不快感の除去

まちは基本的には屋外空間であり、不特定多数が利用する空間です。誰もが居心地良く、歩きたくなるまちに向けては、犯罪や事故の発生、天候の変化などからくる不快感に対して適切な対策を講じる必要があります。

ヤン・ゲール、 ラース・ジェムゾー 、シーア・カークネス、 ブリット・スターンハーゲン・ソンダーガードらは、「New City Life」の中で対策を講じるべきものを例示しています。

例えば「不快な感覚体験からの保護」の対策として、建物や樹木により風や日射、気温を操作し、局所的に快適な気候に改善することが考えられます。また騒音や事故の原因となる車と歩行者を分離するための道路計画なども考えられます。当然、直線・水平的な移動をする人間の身体的特徴を踏まえた歩道の整備など、安全面の確保も必要です。

ポイント3:変化・出会いに富む環境

まちへの交流人口を増やすためには、「何度も訪れたくなるまち」をつくるという視点が不可欠です。治安が良く、年に1回楽しいイベントが行われているだけでは、継続的に人を惹きつけることはできません。そこで大切なのが、「出会い」による楽しさを、日常的に享受できる環境です。

例えばまちなかの景観も出会いの1つです。第1回で述べたように、歩くだけでも楽しくなるような多彩で変化に富む景観づくりは、まちなかでの体験を豊かにしてくれます。季節ごとのイベント、街頭演奏や大道芸、マルシェなど、日常的な出会いを楽しめる機会の創出も重要です。

ポイント4:立ち止まる場所をつくる

人間が歩いて移動することと、立ち止まる=滞留することは切っても切り離せません。ウォーカブルなまちづくりにおいても、この滞留場所は重要な意味を持ちます。

代表的な滞留場所が、休憩所です。待ち合わせやちょっとした休憩などのときに人々は座る場所を探すでしょう。その滞留場所が快適な空間であることで、人々がまちで過ごす時間が長くなり、その分まちに活気が生まれるのです。

また子どもや高齢者などがまちを歩く際に、適度な休憩が必要です。そのため快適性に加え、十分な数の休憩所を確保することも重要です。

▼座るのに適した場所の一般条件・快適な局所気候を備えていること

・背後を保護されたエッジに位置していること

・良い眺めがあること

・騒音が少なく会話が可能なこと

・空気が汚れていないこと

引用:ヤン ゲール(著) 北原理雄(訳)-人間の街 公共空間のデザイン-鹿島出版会-2014

もう1つの滞留場所が、人々が集うフリースペースです。これは休憩よりも人々の交流を目的とした、いわば“能動的な滞留場所”です。商業施設と一体化した公園など、つい立ち寄りたくなる魅力が求められます。

出典:国土交通省「先進的なエリアマネジメントの推進方策に関する調査・検討業務」

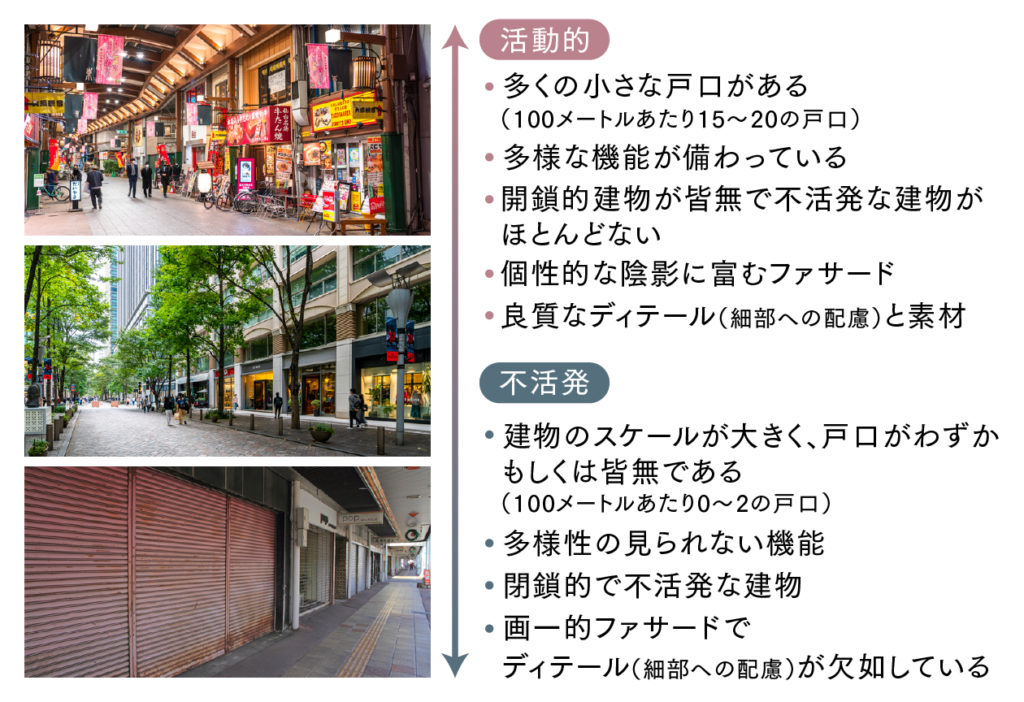

ポイント5:建物の1階の活性化(ファサードの印象評価)

人間は水平的な感覚を持ってまちを歩いています。水平的なつながりがない、つまり空間ごとに風景が分断されてしまっているまちは、歩いている人にとって活気を感じられません。

だからこそ、人間の視界の高さにある建物の1階部分は、人を惹きつける上で特に重要な役割を果たします。

歩いているときは、まわりを眺める時間がたっぷりあります。歩行者の注意を引くには、適度な観察距離、遮断されない視線、興味深い眺め、夜間照明などの条件が必要です。その様な条件が満たされた建物は、まちとの交流ゾーンになり、建物の内にいる人と外にいる人のアクティビティが出会う場所になります。

特に、見ているだけで楽しい「開かれた」空間は魅力的に映ります。例えばガラス張りで中が見える店舗はその代表例です。またオープンカフェや路面店など、「歩いている途中でふと立ち寄れる」ような歩行者との距離の近さも重要な要素です。

建築雑誌URBAN DESIGN Internationalは「Close Encounters with Buildings」の中でfaçade evaluation scalesとして店舗の数や開放感、店舗ごとの外観の個性と多様性によって、歩行者が受ける印象を分類しています。

02

歩きたくなるまちなかの実践例

ここからは、第1回で示した人間の知覚と心理、そしてウォーカブルなまちづくりのポイントを踏まえた、素敵なまちなか体験ができるウォーカブルなまちの実例を紹介していきます。

アクティビティを生む空間づくり(東京都豊島区)

アクティビティを生むまちづくりの好事例が、「リビングのように居心地のいいまちなか」を目指す東京都豊島区の取り組みです。かつては治安の悪いイメージが先行していた豊島区の池袋エリアですが、2016年に行った南池袋公園のリニューアルを契機にエリア全体に変化が生まれています。南池袋公園のゆったりとした芝生広場には人々が自由にくつろぎ、映画館や結婚式などの多様なアクティビティが見られます。

南池袋公園を中心としながら、その成功事例を道路活用にも展開しているのが特徴的。通勤者が多くファミリー層の少ないグリーン大通りを「公園と同じくらい居心地の良い道路空間」とするため、ハンモックやクッションの設置、従来条例で規制されていたキッチンカーの出店などチャレンジングな取り組みを次々に実施し、にぎわいの創出に成功しています。

参考:IKEBUKURO LIVING LOOP 公式サイト(https://ikebukuropark.com/livingloop/)

魅力的な滞留場所の創出(愛知県名古屋市)

「公募設置管理制度(Park-PFI)」を利用した名古屋の栄「Hisaya-odori Park」。Park-PFI制度とは都市公園の魅力と利便性の向上を図るために、公園の整備を行う民間の事業者を公募し選定する制度のことをいいます。

「Hisaya-odori Park」の魅力は、単に人気商業施設が集結していることにとどまらず、その空間自体にあるといえるでしょう。栄エリアの象徴であるテレビ塔を中心とし、水と緑が融合したその空間は、市民の日常的な憩いの場としての役割から、ファッション、スポーツ、グルメ、コミュニケーション、リフレッシュまで多彩なサービスを提供し、まちの新たなシンボルとして多くの交流を生んでいます。

同じく名古屋にある鶴舞公園に2023年に誕生したツルマガーデンも、Park-PFIの活用により新たな魅力の創出に成功した好事例です。1909年に名古屋市で最初に設置されたという鶴舞公園の歴史を尊重し、新しい店舗や休憩施設がもともとの公園や樹木に溶け込むように存在する空間となっています。「あいち認証材」の杉や檜を使用した建築、愛知県発祥の店舗など、地域に根差したスペースとなっているのも特徴です。

私自身、毎日のように鶴舞公園を通っていますが、店舗だけでなくストリートライブなどの小さなイベントが増え、どんどん活性化していることを実感しています。一方で鶴舞公園は名古屋市の中心部に位置するとは思えないほど緑が豊かです。そのおかげで、自然の中でほっと一息つける場所も多く、交流が生まれるだけでなく、一人でいることも心地よいと感じられる集いの場となっています。

<まちづくりに関する記事はこちら>

ウォーカブル推進に欠かせない人間の特性 ―第1回:まちを感じる人間の本質編- >

住民主体のまちづくりをデザインする、“コミュニティデザイン”の役割 >

ウォーカブル関連記事一覧 >

まちづくり関連記事一覧 >

<トガルTOPICS> 地域活性化関連記事一覧 >

- まちづくりはアクティビティから考える

- 大前提として危険や不快の排除が求められる

- 目の高さである建物の一階を活動的に

- 人びとが様々な出来事に触れる機会が必要

- 滞留できる場所が生き生きとしたまちの鍵

今後も都市が存在し続ける以上、私たちは多くの大規模な複合施設や高層建築を建設しなければならないでしょう。そして、自動車交通にも頼らざるをえないでしょう。

そんな中、効率を意識して人が軽視される計画が成されるかもしれません。しかし、まちの中心は人そのものであることを忘れてはいけません。「人間」からスタートするまちづくりが、人にとって快適で居心地の良い場所となるのです。

名古屋で「地域活性化」ならトガル株式会社へ

まちづくりの視点を取り入れ、コミュニティの新たな繋がりを創出する。

企画・構成・編集:ぴょん/執筆:西村