TOPICS INDEX

SCROLL

「おいせ川あま酒プロジェクト」第一弾「伝説紙芝居」発表会を開催

PICKUP,TOPICS

2025.06.30

名古屋駅西地域に伝承される“甘酒伝説”を通じて、地域愛の醸成・地域活性化を図る「おいせ川あま酒プロジェクト」を産学連携で実施しています。今回はプロジェクト発表第一弾として、地域の子どもたちに「紙芝居の発表」「甘酒の説明と試飲会」「狂言ワークショップ」などを実施しました。

6月14日に、名古屋土曜学習プログラムとして、牧野小学校の体育館で発表会を開催し、児童・保護者あわせて約50名が参加しました。

おいせ川とあま酒 紙芝居発表

おいせ川とあま酒 紙芝居 発表について

紙芝居『おいせ川とあま酒』は、名古屋造形大学の学生さんが半年以上にわたり甘酒祭を訪れたり歴史資料を探し地域の方への聞き取りを重ねて完成させた全12場面構成の物語です。紙芝居は、地域に伝わる甘酒伝説を基に、住民が力を合わせて甘酒を造って原因不明の病を乗り越える姿や、月日がたって笈瀬川が道路に変わったことなどを紹介。当日は学生たちによる紙芝居の実演で紹介しました。

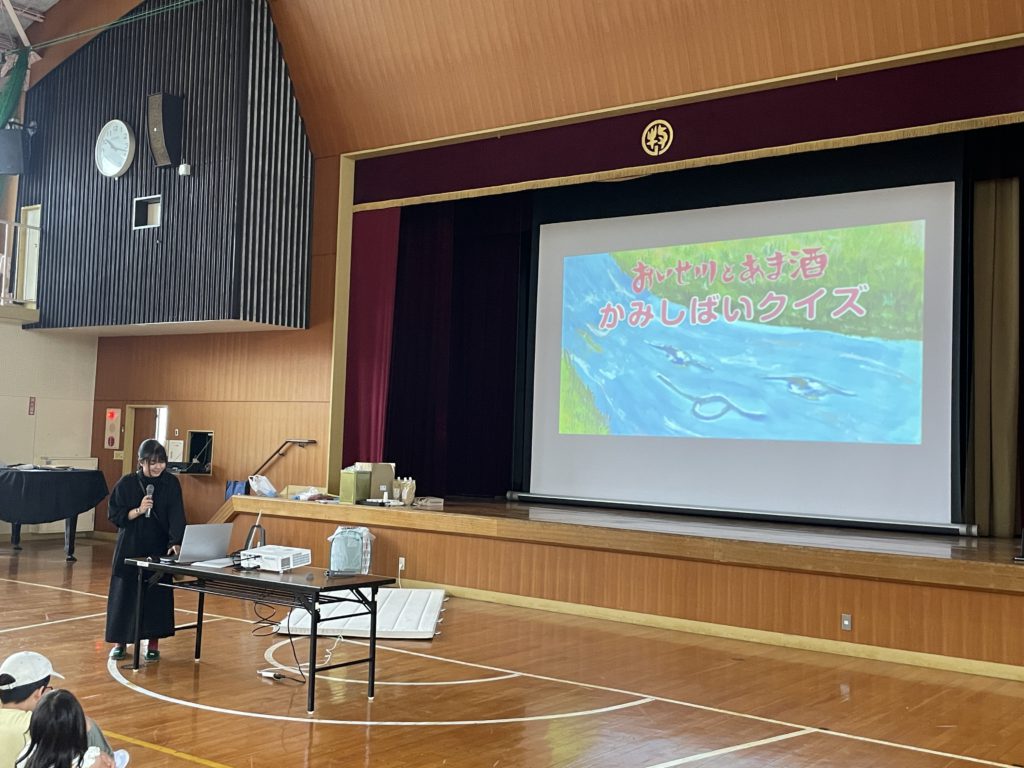

紙芝居の終了後には「かみしばいクイズ」を実施。児童たちは物語の内容をしっかり覚えており、なかでも“河童の登場回数当て”の問題では大歓声に包まれるほどの盛り上がりを見せました。

かみしばいクイズ

甘強酒造様による「甘酒の作り方+甘酒試飲」

第2部では、文久2年(1862年)創業の甘強酒造様にご協⼒いただき、子どもたちに向けて「甘酒の歴史」「作り方」「栄養」などについてわかりやすく解説していただきました。講座のあとは、甘酒試飲も実施。はじめは恐る恐る口にしていた子どもたちも、次第に「おいしい!」という声を上げながら、笑顔で飲む様子が見られました。

甘酒試飲

狂言師「野村又三郎氏」による狂言ワークショップ

能楽師狂言方・和泉流野村派十四世当主の野村又三郎氏と、野村信朗氏をお迎えし、狂言の歴史や成り立ちについて解説していただきました。続いて、演目の一節を実演していただくと、独特の節回しや間合いに児童たちは目を丸くして見入っていました。ワークショップでは、扇を使って甘酒を注ぐ所作に挑戦し、日本の伝統芸能に実際に触れる貴重な時間となりました。

最後には、「紙芝居」を牧野小学校の寄贈させていただきました。

子どもたち同士で読み聞かせなどをして学校の伝統として受け継がれ、街の歴史を知るツールとして使っていってもらえると嬉しいです。

子どもたちからは、「紙芝居が面白くて笈瀬川を見てみたくなった」「今年は甘酒祭に行って甘酒を飲んでみたい」など、嬉しい声がたくさん寄せられました。

リニア開発により街の風景が変わっていく中でも、子どもたちの心に残る体験を重ね、いつか大人になっても「また戻ってきたい」と思えるような、誇りあるまちを目指して、これからも取り組みを続けていきます。

今後は、

・名古屋駅西の新名物となる「オリジナル甘酒」の開発

・甘酒祭りへの参加・支援

・駅西飲食店と連携した「甘酒メニュー」の共同開発 などを実現し、

名古屋駅西の歴史を次世代へつなげていきたいと思います。

何卒、ご理解・ご協力をいただけると幸いです。

<伝統再起と地域活性化「甘酒プロジェクト」進行中>

Vol.1 2024年10月に開催された椿神明社「甘酒祭」取材についてはこちら >

Vol.2 名古屋造形大学学生さんたちよる「おいせ川とあま酒」紙芝居制作についてはこちら >

名古屋駅駅西の伝統を未来へ紡ぐ「おいせ川あま酒プロジェクト」について>

「おいせ川あま酒プロジェクト」第一弾「伝説紙芝居」発表会を開催 >

「おいせ川あま酒プロジェクト」第一弾「伝説紙芝居」発表会が中日新聞に掲載されました >

<名古屋駅西エリアを中心とした地域活性化事業実績>

「駅西さんぽ祭り2024」を主催、名古屋駅西エリアの地域活性化に貢献 >

名古屋市中村区PRポスター事業(産学官連携PJ )を実施 >

駅西キーホルダーの制作・販売を開始 >

駅西キーホルダーの活動が中日新聞に掲載されました >

駅西さんぽ「推し駅西キャンペーン」を実施 >

<その他 産学連携事業>

産学連携PJ「センサーデザインとシステム用途開発」 >