話し手も聞き手も。一人ひとりの思いを大切に汲み取って、実直にクリエイティブに向き合っていきたい。

CONTENTS

SCROLL

「言語化できない」を解消する3ステップ 正しい解釈→構造化→翻訳

自分の気持ちや頭の中にあるイメージを伝えたいけど「うまく言語化できない」と思うこと、ありますよね。例えば、こんな経験がある人も多いと思います。観た映画の感想を共有したいのに、相手になかなか伝わらない。プレゼン時、先方からの質問にうまく答えられない。

その要因は、「文章力」や「語彙力」の不足だと思っていませんか?

実は、言語化に重要なのは「プロセス」です。

見聞きしたものをいかに頭に取り込み(正しい解釈)、整理・分析(構造化)し、最適な表現でアウトプット(翻訳)するか。この経過を正しくたどることで、曖昧なイメージを言葉にして多くの人と共有することができます。

今回は、広告クリエイティブにも応用できる言語化の手法を、編集/コピーライターの竹田がお伝えします。

「正しい解釈」「構造化」「翻訳」の3ステップをぜひ覚えてください。

この記事は、名古屋でコミュニケーションデザインをおこなっているトガルがお伝えします。

01

言語化STEP1:正しい解釈

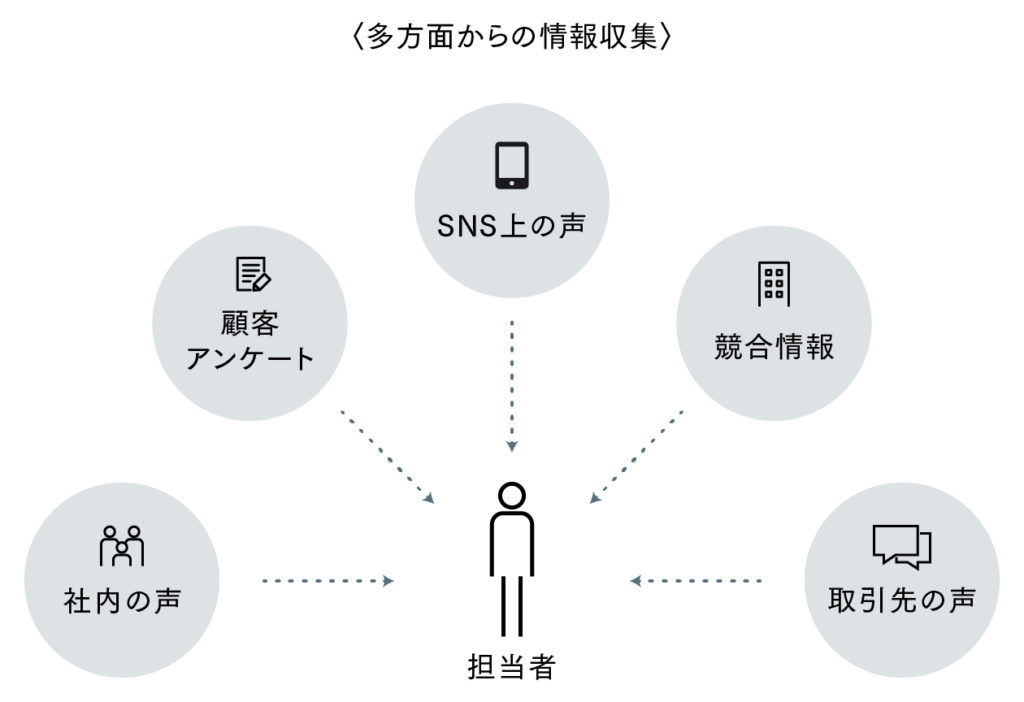

フラットな視点で広く情報を集める

商品の開発背景、強み、顧客ターゲットなどが「どう刺さるのか」がピンとこない。企画担当者や上層部が「ウリ」にしている要素が、ユーザー視点でどう機能するのか、疑問。与件整理の段階で手にした情報から的を絞るのが難しいことは、よくあります。まずは視点をフラットにしましょう。リピーター、既存顧客、見込み顧客、潜在顧客…と、同じユーザーでも商品の捉え方は異なります。また、同業他社や類似品との比較、トレンドやマーケットの中での立ち位置…などなど、できるだけ多様な見方をすることで、より多角的な情報をたくさん集められるはずです。そこから、すべての要素を抜き出すことから始めましょう。

CASE)SNSで人気のウエットシートを販売する企業の場合

情報収集と要素の抜き出し

・商品の特徴を洗い出す

・顧客アンケートから選ばれている要素を洗い出す

・SNSでエゴサーチして広い声を集める

・競合情報を洗い出す など

情報を細分化し、解像度を上げる

次に、洗い出した要素を分解し、解釈の“解像度”を上げていきます。私は出版社時代、アーティストの新譜の紹介記事を担当したことがありました。その際、役に立ったのが大学時代のバンド経験です。バンドスコアは、Vocal/Guitar/Bass/Drum…と、パート別の多層構造となっています。1層ずつ、まずはギターだけ、次にベース…とパートごとに聴いてみると、曲全体の構成がわかりやすくなったり、各パートの聴かせどころが明確になったりします。どんどん分解して細分化していくと、「この曲、なんかいいよね」「なんとなく好き」と抽象的だった感想が、「奥行き感のあるギターエフェクトと、ラストサビに向けて疾走感を増していくベースとドラムが良いよね」という具体的な解釈になります。

これを、商品の情報解釈に当てはめてみましょう。

CASE)SNSで話題のウエットシートを販売する企業の場合

SNS上の声「コスパがいいからリピートしている」を分解して考える

・他社製品に比べて安価

・70枚入りの大容量パックでお得感がある

・水分量たっぷり→1枚でしっかり拭けることへの満足感

・約1ヶ月で使い切り→買い足しも月1なのでラク

・大手ドラッグストアで取り扱いがあり、手に入りやすい

「コスパがいい」「リピートしている」の正体が具体的に見えてきました。これが、情報解釈の解像度アップにつながります。

02

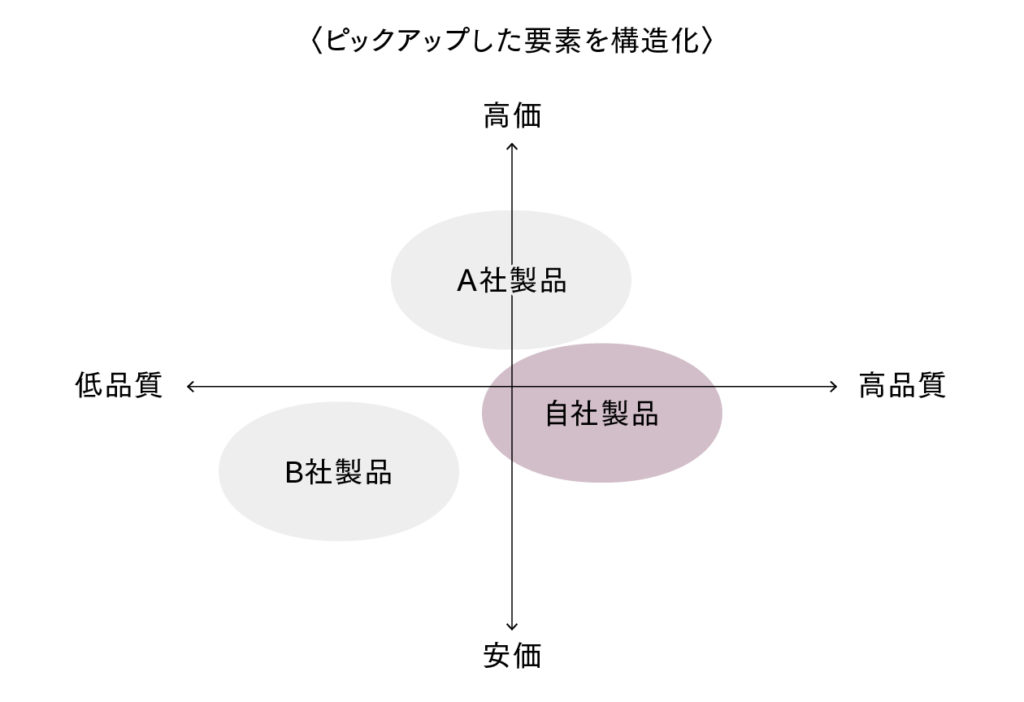

言語化STEP2:解釈の構造化

分類トレーニング:ポイントは他人軸と取捨選択

私はアパレル店員の経験もあります。当時、商品のいいところを瞬時に5つ挙げるトレーニングをしていました。例えば、レースが可愛い/色がきれい/肌触りがいい/リーズナブル/洗いやすい…といった具合です。それを、デザイン/質感/扱いやすさ/価格…などの項目に振り分けていくと、おのずと要素の分類ができます。ポイントは、客観的な視点で他人軸での「価値観」を持つこと。そしてターゲットに合わせて要素を取捨選択することです。

ピックアップした要素を構造化する

集めた情報から必要な要素をピックアップしたものの、複数ある商品価値のうちどれをフックにすべきか悩む。ターゲットに刺さる商品価値を絞りきれない。そんなときは、分類した要素を構造化します。その商品の強みは「価格」なのか「品質」なのか、満足感や安心感といった「感情」なのか。リストアップした要素を構造化していくと、ぼんやりしていた商品価値や訴求ポイントがはっきりしてくると思います。

03

言語化STEP3:翻訳する

アウトプットで重要なのは表現の最適化

集めた情報を分類、構造化して絞り込んだ訴求ポイントを、いよいよ言葉にしてアウトプットします。キャッチフレーズをいくつか提案しても「しっくりこない」「刺さらない」「弱い」と、却下されることもありますよね。重要なのは、表現の最適化。一旦「言語化」した言葉を、伝えたい相手に“伝わる”かたちに翻訳することです。

翻訳とは、相手への思いやり

表現の最適化=翻訳とは、相手が理解しやすく、自分ごととして捉えやすい言葉に置き換えることです。それは、発信側から受け取り手への思いやりと言っていいかもしれません。

翻訳の基本ルール)

・専門用語や難しい用語は、相手の理解度に合わせて言い換える

・情報が不足している場合は、理解を深める情報を補足する

・情報過多の場合は、重要な情報以外を削ぎ落とす

・相手の視点に立って考える

CASE)ウエットシートの商品コピーの場合

Before)「EDIシステムを導入し、超純水を使用。」

→専門用語が多く、一般ユーザーにはメリットが伝わらない。

表現を最適化すると…

After①)「極限まで不純物を取り除いた、クリアな水を使用。」

→誰もが理解できる平易な言葉を用い、伝わる表現に。

After②)「極限まで不純物を取り除いているので、赤ちゃんにも使える。」

→純度の程度まで想像でき、具体的な利用シーンを提示できる。

- フラットに広く情報収集

- 情報を細分化し、解像度を上げる

- 要素を分類し、構造化

- 表現を最適化してアウトプット

- 伝える相手への思いやりを持つ

「言語化」とは、論理的思考を踏まえた表現の最適化。今回ご紹介した3つのステップをルーティンにすると言語化スキルが上がり、クリエイティブはもちろん、日頃のコミュニケーションにも役立つはずです。ぜひ実践してみてください。

名古屋で「Web制作・SNS運用」ならトガル株式会社へ

話し手も聞き手も。一人ひとりの思いを大切に汲み取って、実直にクリエイティブに向き合っていきたい。

企画・構成・編集:たけ/執筆:稲葉